重庆石油天然气交易中心

王 越 娄 钰 王陆新 郭 威

自然资源部油气资源战略研究中心

摘 要:全球疫情蔓延态势持续,经济陷入衰退,需求萎缩,悲观情绪蔓延,供需失衡和库存有限导致国际原油价格暴跌。全球政治经济格局正在悄然变化,中美是全球经济贸易的核心,“去全球化”和新区域合作的趋势更加明显。我国石油产业面临严峻挑战,建议采取如下措施以稳定行业发展:(1)保障石油勘探开发稳定,确保一定规模的国内供应;(2)持续深化油气上游市场化改革,政策保障及时跟进,创造良好营商环境;(3)科学拉动石油消费,化解成品油库存压力,增加原油储备;(4)积极适应形势,继续强化降本增效,加大科技攻关力度;(5)科学统筹国内外两种资源占比,谨慎开展资本并购;(6)充分利用市场优势,构建公平公正的油气定价机制,提升国际市场话语权。

关键词:石油产业;油价;勘探开发;上游投资;原油储备;降本增效

当前,新冠肺炎疫情全球蔓延趋势尚无明显转机,全球经济深度衰退,国际油价遭供需双向夹击陷入低迷,石油行业面临前所未有的严重冲击。随着“去全球化”趋势日益凸显,中美“脱钩”加速,全球石油地缘政治格局将迎来深刻变化,给石油行业战略决策带来更大难度。

1 新形势下对全球石油行业发展的基本判断

1.1 全球经济陷入衰退,中美互信持续降低、分歧加剧,全球地缘政治格局面临重塑

2020年一季度新冠肺炎疫情全球暴发,2月份全球股市连续大跌,当年全球经济增长将降到2009年以来的最低水平,世界贸易组织预测2020年全球货物贸易将整体减少13%~32%。4月份“负油价”再次凸显了石油作为全球金融、政治、经济性质商品的显性存在,库存无处消纳过剩原油同时昭示了社会经济需求低迷。

中美互信持续降低,原本合作为主的大国关系逐渐走向全面竞争与对抗。以美大选年的政党表现,中美中短期内出现关系转机的可能性很低。在美国“污名化”引领下,国际舆论对中国不利。全球产业链面临避险性收缩和重构,全球经济进一步政治化,并侵蚀国际秩序的合法性。在“去全球化”趋势日益明显的背景下,会强化一种动荡不定的非短期对抗,对和平构成威胁,全球地缘政治格局面临重塑。

1.2 全球原油供应宽松的基本面将在一定时期内持续,中长期供应可能收紧

近年,国际原油价格的持续低位运行与全球原油供应持续宽松紧密相关。自1997年至2018年,全球石油产量从34.69×108t增加到44.74×108t,提高了28.9%,产量增长主要来自欧佩克产油国和美国。2019年,全球原油供应量为49.95×108t,美国、俄罗斯和以沙特阿拉伯为首的欧佩克是全球原油供应的主要力量。美国再次成为原油增产规模最大的国家,增产量约占全球原油增产量的75.4%,原油产量激增至6.96×108t,占全球总产量的16%。全球深水油气勘探成本不断降低,刺激跨国石油公司加大投资扩大产能,巴西、挪威、加拿大、圭亚那等国将成为全球原油供应新的可观增长动力。最主要的是,疫情暴发以来,以沙特阿拉伯、俄罗斯为首的产油国持续增加供给,国际油价大幅承压。

新冠肺炎疫情致使巴西、澳大利亚、尼日利亚、美国等多个大型油气项目投资减缓。北美地区产能下降尤为严重,钻井平台数量已降低2/3,2020年美国石油日产能将削减120×104bbl。沙特阿拉伯、俄罗斯近两年将处于协议减产状态,全球原油供应宽松局面将持续缓和。中期来看,棕地项目投资的减少可能使现存的油气项目生产难以为继,同时新建项目投资的减少则可能导致未来产量的进一步下降。据国际能源署计算,2020年取消的产能投资意味着未来5年日均减产210×104bbl,全球原油供给削减2%,如果“欧佩克+”产量没有明显增长,将导致未来5年全球原油供应收紧。

1.3 油价将在中短期内保持低位运行

疫情导致石油需求持续走低,国际原油市场恐慌情绪蔓延。4月20日,美国西得克萨斯中间基原油(WTI)迎来史上至暗时刻,5月期货合约报收-37.63美元/bbl,导致能源领域股价大幅缩水。次日,布伦特原油自2001年12月以来首次跌破18美元/bbl,除了存储能力不足的客观情况,也是对全球经济衰退极端不确定的情绪化反映,因为交易的是衍生金融工具,而非实物原油,原油价格出现“负价”并不奇怪。

“欧佩克+”减产协议5月份履行以来,一定程度上提振了市场活力。国际油价自5月底加速回升,6月份站在了40美元/bbl上方。目前全球疫情趋势并无重大转机,需求也无明显恢复迹象,产油国再次增加减产或延长减产协议的可能性很大。

由于经济放缓需求不振,全球石油行业的“寒冬”已经到来,可能将持续2~3年甚至更长时间。石油行业将面临投资、战略、布局的重大调整,有限投资将集中于少部分优质项目,产业链将被迫延长,产能结构将进行战略重组,资本资产管理更为严格。同时,低油价将催生产业科技变革加快,甚至催生新业态。新能源经济性优势不明显,替代步伐或将延缓。

1.4 疫情加速全球百年大变革

此次疫情暴发在异常复杂的全球政治经济背景下,在疫情发展不明、需求持续下行的情况下,美国、俄罗斯、欧盟、欧佩克成员国、中国以及多个新兴经济体,都将面临经济深刻调整,财政和货币政策的选择甚至将影响国家未来发展趋势,这是一个充满变数的时期。本次全球疫情影响不同于传统金融危机或经济危机,是否将伴随疫情的缓解迅速复苏并不确定。

全球石油行业正面临重大调整,能源转型不仅是环保要求,也将基于成本变革,低油价将催生产业科技变革加快,甚至催生新业态,页岩油气、深水油气等技术成熟领域易于催生更大成本突破。新冠疫情可能是技术创新在现有基础上实现快速更迭的触发器,同时,各国对能源安全战略诉求或将多样化,供需关系将同等影响产业运行安全。新能源经济性优势尚不明显,替代步伐或将延缓。

2 关于稳定我国石油行业发展的建议

目前经济形势并非传统意义上的经济危机和金融危机,而是外生冲击导致的经济社会体系出现短期休克停摆,完全可以通过科学的宏观调整完成修复,但能否成功还取决于复杂国际形势的变化。中国作为全球最大的原油进口国,油价暴跌将有利于消费需求,但国内经济尚未强劲反弹,在需求乏力、仓储设置有限的情况下,油价红利大幅流失。国有石油企业投资减缓,油气上游产业可持续发展步履维艰,油气市场化改革遭遇阻碍。

目前,国内疫情已接近全面控制,各地复产复工率已达90%以上,经济企稳,生产供应正常。据海关统计,一季度我国货物贸易进出口总值6.57万亿元人民币,比去年同期下降6.4%,表明我国进出口韧性良好。但外需断崖式跌落,订单萎缩,贸易保护主义抬头,甚至“去全球化”“去中国化”趋势加剧,供应链部分重构,二季度以后对中国是个巨大的挑战。4月初,中共中央和国务院发布《关于构建更加完善的要素市场化配置体制机制的意见》,旨在由市场决定资源流向,从而促进“生产要素”——土地、劳动力、技术、资本、数据的流动。文件的出台是对要素规则的重塑,在疫情当下,具有有效激发各类要素潜能和活力的重要意义。

在“去全球化”日益凸显时期,着眼全球政治经济宏观局势,提前布局中国石油发展战略尤为重要。我国深化油气体制改革要全方位推进,多领域协助、多部门联手才能打赢硬仗。国有石油企业肩负更多使命,要为国计民生谋大局、稳生产、调结构、保就业,更要谨慎应对目前低油价低需求的困难时期,积极降本增效,开拓内生动力,加快非油布局,不断求稳寻变,以增强企业核心竞争力。

2.1 保障石油勘探开发稳定,确保一定规模的国内供应

当前形势下,对我国石油勘探开发的既定目标有所调整是必要的。多个国际行业投资机构给出了相对客观的评估。惠誉国际信用评级有限公司(FitchRatings)发布报告表示,受疫情打击需求和油价暴跌影响,预计2020年全球油气上游投资或将减少300亿美元,其中五大国际石油公司将平均减少18.6%。挪威雷斯塔能源公司(Rystad Energy)认为,如果布伦特价格保持在30美元/bbl左右,投资可能下降至610亿美元(降幅68%);如果达到40美元/bbl,则投资可能下降至820亿美元(降幅57%)。

全球油气上游投资将持续萎缩,项目费用减少数额还将更多。随着石油公司投资结构重组,将加快非油产业的布局,进一步压缩油气勘探开发项目,油气上游投资拐点可能出现。3月份,我国各大石油公司分别发表公司年报,综合市场变化动态优化调整投资项目,这是国有石油企业应对国际市场变化的优先考虑。

客观分析当前国际国内形势,在经济政治环境极为复杂的环境下,调整部分上游投资并保障上游油气勘探开发相对稳定,是确保国内经济稳定运行和企业可持续发展的必由之路。2019年,三大石油公司积极布局“七年行动计划”,上游投资计划大幅增长(图1),油气(包括常规及非常规油气)勘查投资779亿元、开采投资2499亿元,同比分别增长22.3%和23.0%。增储上产成效显著,原油产量止跌回升,至1.91×108t,同比增长1.0%;石油新增探明地质储量11.2×108t,同比增长17.2%。现阶段,应避免国产油气供应大起大落,要按照规划新布局的产能,不能按油价运行趋势随意调整,关停或重启后的操作运行成本将抵消油价差价。因此,保障一定程度的产能投资,甚至扩大优势产能,也是保障经济性的一种手段。

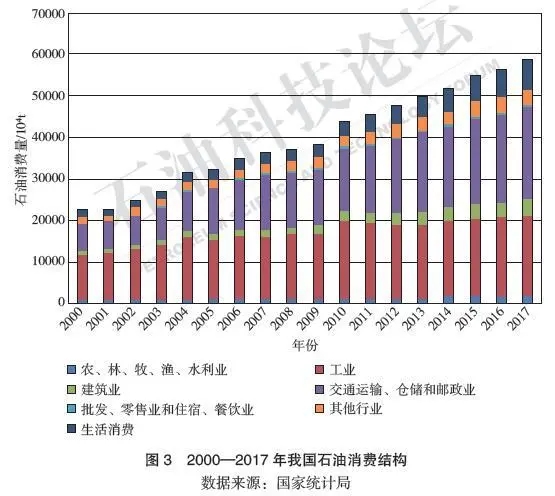

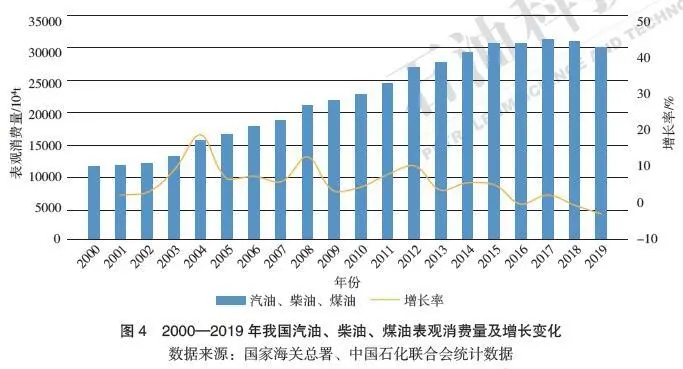

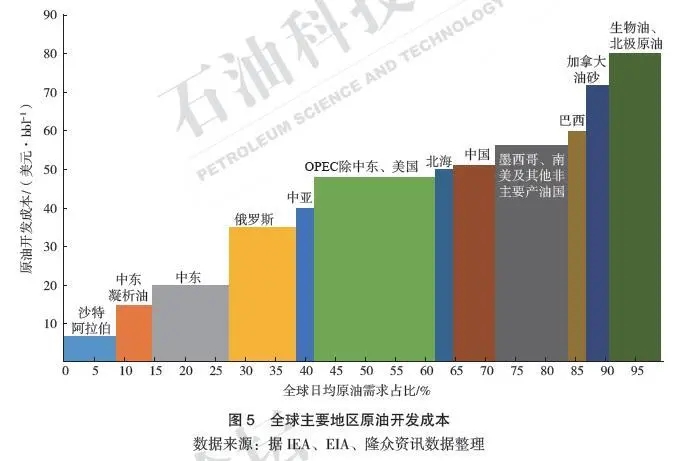

同时要优化上游勘探开发结构,在近海、天然气水合物、深层等重点领域加大投入,力争在一定时期内开辟新的油气战略接替区(领域)。2019年,我国油气勘查在陆上鄂尔多斯、准噶尔、塔里木、四川、松辽、柴达木等盆地和渤海、南海海域取得多个重要突破。2020年初至今,上游先后传出多项突破:中国海油在渤海莱州湾北部地区获得的大型发现垦利6-1油田,具有储量规模大、油品性质好、测试产能高的特点,是继千亿立方米大气田渤中19-6之后,在渤海获得的又一重要油气发现;我国南海神狐海域天然气水合物第二轮试采成功,创造了产气总量86.14×104m3、日均产气量2.87×104m3两项新的世界纪录,攻克了深海浅软地层水平井钻采核心技术,成功实现从“探索性试采”向“试验性试采”的阶段性跨越,迈出天然气水合物产业化进程中极其关键的一步;中国石油塔里木油田满深1井用10mm油嘴测试求产,日产原油624m3,日产天然气37.1×104m3,标志着盆地腹部超深层油气勘探获得重大突破。这些重大勘探发现对降低我国油气对外依存度,应对复杂国际形势保障国家能源供给安全具有重大意义。 为应对疫情带来的影响,我国政府出台一系列措施,在增加市场流动性的同时,加强对受影响企业税费减免等政策性扶持。央行通过逆回购、专项贷款、定向降准等方式,累计释放流动性数万亿元人民币。各部委和各级地方政府相继推出了减税降费、降低融资成本、减少用能成本、减缓房租、提供工人复工补贴等多项措施,通过财政货币政策进一步提振经济。 油气行业面对的问题更为集中,新冠疫情的全球蔓延诱发国际油价新一轮暴跌,多数上游综合成本逾越当期油价一大步,投资将不具备经济性,直接影响投资者信心。这对我国2019年全面铺开的油气行业市场化改革是个巨大挑战。 2019年12月,自然资源部印发《关于推进矿产资源管理改革若干事项的意见(试行)》,确立以全面推进矿业权竞争性出让为核心的矿产资源管理制度,进一步发挥市场在资源配置中的基础性地位,明确主体资格放开油气上游市场,公平竞争。遭遇疫情,如何重拾投资者信心,释放改革红利,引导各类主体进入上游市场,为油气上游市场增添活力,就成为重中之重的问题。这既是考验行业承压的韧性,也是考验改革者的智慧。对投资者主体做好“引入”和“服务”并行,择优选取有利区块,做好前期调查,优化数据包,充分调动地方积极性,利用多种途径宣传宣讲政策措施,多种方式吸引外资。在地质信息、用地、金融信贷、税收优惠、生态环境等方面积极协调、多措并举,优化营商环境,充分调动投资积极性,增加信心。 加快石油公司混合所有制改革,争取在多环节多领域引入民营或者外资资本,多渠道缓解企业资金和投入压力。目前,各大石油公司均有自己的工程服务队伍,业务关联性很强,达70%以上,以三大国有石油公司的体量,市场化公司进入难度大,开展业务能力范围有限。在目前压力下,油服行业的兼并热潮或将带来转机,综合性油服公司凭借雄厚实力,或将兼并、控股或参股规模较小的单一性油服公司,以低成本获得长周期运作才能取得的技术突破,这对双方都是较好的选择。 中下游领域加大民营资本进入力度。2019年12月,中共中央、国务院印发的《关于营造更好发展环境支持民营企业改革发展的意见》,是保障和促进民营企业健康发展的重要文件。在油气行业,明确支持民营企业进入油气勘探开发、炼化和销售领域,建设原油、天然气、成品油储运和管道等基础设施,支持符合条件的民企参与原油进口和成品油出口。主管部门要深化放管服改革,做好政府、行业和企业分工,通过减税降费和全面金融服务,充分引导民营资本进入石油行业全产业链,培植优势主体、公平竞争,推进行业渡过难关,整体高质量发展。 在经济放缓、能源结构转型调整、中美贸易冲突的背景下,伴随石油利用技术进步推进的能效提高和应对气候变暖系列限制措施的共同作用,近年来石油终端需求增速放缓。据国家统计局数据,2019年我国原油表观消费量约为6.96×108t(图2),年均增长6.2%,但受国内炼化产能不断升高,成品油出口量连年上升,2019年已达近6000×104t。 我国石油消费集中在工业和交通领域。据国家统计局数据,2017年,工业和交通领域合计石油消费近4.2×108t,占消费总量70.8%(图3)。疫情暴发以来,受交通运输管控等防控措施影响,我国成品油需求明显下降,库存压力显著加大。据预计,2020年一季度,国内成品油需求同比下降35.7%(图4),其中汽油、柴油、煤油需求同比分别降低30.6%、37.6%、47%。在国际油价利好炼化市场的情况下,需求放缓带来的库存压力增大,进一步限制了炼化能力的释放。 目前国内疫情已基本全面控制,为应对全球疫情蔓延给经济活动带来的严重影响,应积极运用财税、价格等经济手段,通过减税降费扩大成品油消费。作为支撑成品油消费的主力军,我国乘用车消费近年一直呈下降态势。2018年,乘用车销量出现28年以来首次负增长,同比下降4.1%。我国千人汽车拥有量为173辆,位居全球第17位,还有很大提升空间。我国城市化水平仅为60%,随着工业化、城镇化的深入推进,以及乡村振兴战略的实施,制造业依然是经济发展的重要支点,其中汽车消费及由汽车消费带动的汽车产业具有产业链长、涉及面广的特点,是重要、稳定的经济增长点。在本次全球疫情冲击下,进一步拉动内需,要在乘用车保有量等方面给予一定政策倾斜,通过大力发展国内汽车消费来拓展国内成品油消费空间。 受疫情管控影响的柴油、航空煤油的消费也将逐渐释放。国内计划在22个省市投资33万亿元人民币用于建设机场、高铁等基础设施项目,未来两年,这些即将上马的项目将有力支撑柴油需求。另外,通过进一步扩大成品油出口,将不断化解炼油库存压力。据海关数据,2020年1—2月我国汽油出口同比飙升31.5%至272×104t,柴油出口增长3.5%至347×104t。 加大原油进口补仓,稀释库存成本,加快布局建设原油储备库,争取收储也是低油价周期的必然选择。据有关报道,2020年,中国战略和商业石油储备达到11.5×108bbl的水平,相当于满足83天的石油需求。总之,充分利用低油价时机拉动内需,多种方式释放原油市场价格红利,促进国内成品油消费和成品油出口,不仅对石油产业稳定发展具有重要意义,对带动复产复工和整个国民经济向好推进都具有重要作用。 充分考虑正在酝酿的“新基建计划”,在油气传统消费领域与民生消费升级领域寻找结合增长点,包括5G基建、工业互联网、城际高速铁路和城际轨道交通、新能源汽车及充电桩、大数据中心、人工智能等科技、创新领域基础设施,以及智慧城市、数字经济、教育、医疗、社保等基础设施建设,既能短期拉动经济增长,又能促进中国基础设施建设再上新台阶。 本轮低油价周期到来让行业猝不及防,但价格战再次凸显了成本和科技的重要性。科技是成本的关口,成本是科技的反馈。掌握核心技术将以较低的成本获得较高的利润,提升市场竞争力,抵御市场风险。 我国石油公司油气现金操作成本与国际石油公司差异不大(表1、表2),但综合桶油成本完全没有优势。沙特阿拉伯桶油成本不到10美元/bbl,俄罗斯低于40美元/bbl,美国略高于40美元/bbl,中国达到40~70美元/bbl。以目前30美元/bbl的油价,全球大部分油田将面临亏损(图5)。 低油价倒逼石油企业推进降本增效,减少亏损。应充分利用低油价形成倒逼机制,加强油气产业链精细化管理,在控制生产成本、勘探支出、无效低效投资、人员成本等方面下功夫,强化内部管理,注重安全生产,做好各种市场情景的模拟和预判,为企业科学决策服务,不断提高生产经营水平,尽可能降低成本支出。在资本管理上,加大资产剥离力度,保证充足的现金流,保证股东分红利息和良好信贷信用等,都是降低管理成本的基础与平稳运行的保障。 着眼于保障国家能源安全、能源转型和企业可持续发展,预判能源结构的发展方向。科学制定战略发展规划,因地制宜、实事求是,确定企业中长期发展规划,并根据国内外发展形势及时进行调整,确保企业经济效益。充分运用国际油价周期,灵活获取短期收益。 长期以来,我国油气行业在关键领域技术方面缺乏突破性进展,尤其在油气勘探开发领域面临一系列困难和挑战。一些重点领域的技术水平、高端技术装备相对落后,尤其在深水勘探开发技术、复杂油气藏勘探开发技术、页岩气与致密油气低成本开发技术等方面存在瓶颈。在炼化领域,低成本、高附加值及一体化生产技术相对落后。要注重研发关键创新技术,创造新的效益增长点,增强投资回报率。 争取在危机中寻找机遇,通过能源“数字化”、人工智能引领行业创新发展。疫情蔓延加快推进数字信息技术的迅猛发展,能源行业位居“投资前列”。据安永会计师事务所调查,到2026年,5G在能源行业的市场价值将从2020年的48.4亿美元增至216.5亿美元,能源和公共事业将是5G应用最广泛的行业之一。其中,油气数字化将是最大推手,数据流量已经成为油气上游领域的基本组成部分,开发和生产活动高度依赖数字模拟、实时监控、自动化的趋势已成为主流。同时,数字技术也进一步推升人工智能在油气领域的应用,在提升能效、精准操作、科学管理方面大显身手,成为国际石油企业未来创新发展的主要动力。此外,积极借助“新基建”东风,保持战略定力,通过转型升级,弥补行业短板,促进能源互补体系构建,为行业发展创造更广阔的空间,带动整个油气产业链走向高端化,释放更高的协同价值。 我国国内油气供给不足,境外丰富的油气资源成为保障我国能源安全供给的重要来源(图6)。2019年,我国石油企业海外权益油产量达到1.67×108t油当量,新增项目初始计划投资超过54亿美元,是2018年的4倍多。其中,中国石油和中国海油投资的北极LNG-2、巴西深水Buzios和Aram两个项目均为优化资产布局的大型项目,优势海外投资布局为保障我国能源安全起到至关重要的接续作用。无论全球市场如何发展变化,石油产业发展布局和目标市场都应立足全球、放眼长远,坚定全球一体化的发展思路。 目前,在国内油气生产成本远高于国际油价的情况下,加大国际采购力度,获取较低成本的原油,有利于满足国内能源需求,提高战略石油储备和商业石油储备设施利用率,增加低成本石油储备。同时可减少国内高成本原油开采,延缓产能释放,有利于保持我国的石油资源总量,增强未来的石油供给弹性。 应当注意,本轮低油价周期的背景不同以往,在全球经济持续低迷,甚至出现衰退的情况下,特别是全球疫情蔓延的明确向好态势并不明显,在短期内没有医学研究突破或转折的情况下,难以迎来经济基本面全面恢复、投资者信心大增的局面。全球油气行业的投资者,大都面临资产负债表偏紧、现金流欠缺、股东分红压力大,尤其是大量债务到期的窘境。所以,保持稳定的现金流是确保企业短期内持续稳定、中长期全面向好发展的基础,一定要慎重对待大规模海外并购活动。 要处理好期货市场和现货市场的关系。商品期货是增强经济效益稳定性的重要工具,可对商品价格实施有效管理,有效化解价格风险,减少价格波动对企业实现利润的影响。在套期保值操作下,通过期货市场可以对冲现货市场的风险暴露,期货端和现货端盈亏相抵后,企业可较好地实现预期收益。价格波动越大,期货市场的作用越突出。我国应借鉴国际大石油公司运用原油期货的成功经验,解放思想,从企业生产经营整体角度确定风险敞口和风险暴露程度,研究制定与生产经营实际需求、企业风险偏好配套的对冲策略和方案,改变过分依赖现货市场、被动接受国际油价的管理运营模式,利用期货市场进行主动管理,带动生产经营管理方式的改进和优化,增强高质量发展能力。 2018年3月,以人民币计价的上海原油期货挂牌交易。目前,其成交量已经超过迪拜、东京、新加坡石油交易中心,在亚欧消费市场的价格基准作用越来越强。原油贸易以人民币结算,有效规避汇率风险,摆脱对美元支付系统的依赖。除中俄实现人民币原油贸易结算外,中国与中东国家也签署了以人民币原油期货计价的进口协议。此外,上海、重庆石油天然气交易中心也陆续建立和运营。当前超低油价环境下,我们应该加速构建符合中国油气市场预期、相对公平公正的油气进口与交易机制。 截至2020年4月,上海原油期货日盘成交量突破20万手,持仓总量突破12万手,上市两年累计成交金额近30万亿元,总开户数突破10万,境外客户分布五大洲19个国家和地区。上海原油期货成功树立起中国市场的一个价格风向标,在国际油价动荡不休之时,对中国能源安全与稳定发挥了积极作用。 王越,娄钰,王陆新,郭威.新形势下稳定我国石油行业发展思考与建议[J]. 石油科技论坛, 2020, 39(4): 16-25.

2.2 持续深化油气上游市场化改革,政策保障及时跟进,创造良好营商环境

2.3 科学拉动石油消费,化解成品油库存压力,增加原油储备

2.4 积极适应形势,继续强化降本增效,加大科技攻关力度

2.5 科学统筹国内外两种资源占比,谨慎开展资本并购

2.6 充分利用市场优势,构建公平公正的油气定价机制,提升国际市场话语权

Wang Yue, Lou Yu, Wang Luxin, Guo Wei. Thinking and Suggestions on How to Stabilize China’s Oil Industrial Development under New Situation[J].Petroleum Science and Technology Forum, 2020, 39(4): 16-25.