重庆石油天然气交易中心

文/周淑慧 中国石油规划总院首席专家、教授级高级工程师,中国石油报

中国已深度融入全球天然气市场,在欧洲严重危机面前无法做到独善其身,未来也有可能面临类似欧洲的供应短缺问题,必须未雨绸缪提前应对。

一是增强天然气储备,提升应对战争、冲突等长时间减停供应风险的能力。大力实施天然气储备工程,齐头并进加速推进地下储气库及沿海LNG储备基地建设,持续改善天然气供应的韧性和弹性,力争到2030年全国总储气能力接近1000亿立方米,在满足调峰应急需求基础上,还可满足进口气较长时间中断供应需求。

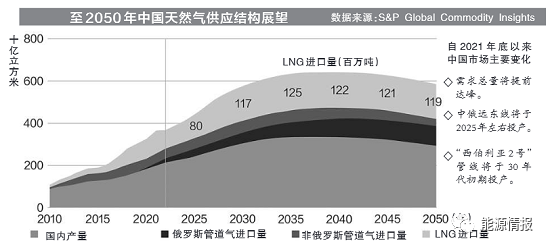

二是加快LNG接收站、管网等基础设施建设,构建海陆互济、适度宽裕的战略通道。进一步完善通道布局,提升资源引进的弹性和灵活性。按照“相对集约、规模发展”原则,稳步推进沿海LNG接收站建设,构建环渤海、长三角、东南沿海三大LNG接收站群,远期接收能力争取达到3亿吨左右。把握当前有利窗口期,加快推动俄远东管道建设,扩大已建中俄东线输气能力,布局新通道,满足市场新增需求并作为2035年后中亚、中缅管道长协到期后的接续资源。

三是多能互补保障能源安全,协同推动“双碳”目标实现。天然气方面,首先要持续推动天然气增储上产,加快发展生物质制气、垃圾废弃物制气,多渠道多方式扩大国内资源供给,稳固天然气安全供应“压舱石”。其次,以推进“沙戈荒”及海上风光资源开发、打造国家清洁能源新高地为抓手,坚持油气与新能源并举,跨领域跨行业开放合作,促进天然气与可再生能源融合发展。最后,推动建立天然气与电力联合保供机制,加强不同能源管理部门之间、不同领域能源企业之间沟通互动和数据共享。

四是统筹资源与市场,建立国际资源采购和国内销售长期合同机制。一方面,国家能源主管部门在宏观层面统筹资源和市场,指导资源采购、优化资源来源,引导和推进主要资源进口企业签订中长期采购合同,稳定资源供给和价格预期。另一方面,借鉴煤炭行业保供经验,引导国内上游生产和供应企业与下游大用户签订中长期供销合同,争取民生和重点企业基本需求通过中长期合同覆盖,建立起产业链基于合同的联动保供机制。特别是燃气发电企业,通过签订一定量照付不议条款、价格动态调整的中长期供用气合同,既可避免短供、断供,稳定价格预期,也有利于统筹谋划气电与新能源项目的建设和运营。

五是健全法律法规,提升天然气安全治理能力。我国围绕天然气产业链出台了一系列政策法规,但多为部门性规章,缺乏基础性法律(如能源法、天然气法),法律层级不高,天然气保供以行政性手段为主。亟待完善法律法规以明确保供责任,促进国内增储上产、储存设施建设,资源引进和天然气高质量发展。因此,需要加快天然气相关法律法规体系建设,将安全运行和保供稳价纳入法制化轨道,明确相关各方在天然气安全供应、应急管理中的权利和义务,同时加强履约监管。